今、日本のお菓子と思われているカステラ、コンペイトウ、カルメ焼き、ボーロなどのルーツはヨーロッパにあります。

「甫菴太閤記」よるとキリスト教を布教するためにやってきた宣教師は、街頭での伝道の際、集まってきた日本人に、洋酒やカステーラ、ボーロ、カルメル、アルヘイ糖、コンペイ糖など南蛮の珍しい嗜好品を配ったといいます。

織田信長や豊臣秀吉が政権を握っていた安土・桃山時代、特にその後期に外国との交易が始まるとイスパニアやポルトガルの珍しい外国のお菓子が九州地方から入ってきました。

カステラはもとを正せばポルトガル語の[castella, pao de Castella]で、粕貞羅、加寿底良、などと書きました。

金平糖も砂糖菓子を意味するポルトガル語のコンフェイト[confeito]からきています。

カルメ焼きはスペイン語の焼き砂糖を意味する[caramelo]に端を発しています。浮石糖、加留女以良などの字をあて、“軽石”のようだと形容しています。

ボーロもポルトガル語の[bolo]で、房露、復烏留、などと書きました。佐賀県の丸ぼうろ、花保宇留など、いろいろな種類のボーロが生まれました。

福岡の代表的な名物「鶏卵素麺」「玉子素麺」も長崎の唐人から伝授された南蛮菓子の1つです。こうしてみると、甘いもの、おいしいものは450年も前から国境を越え、時代を超えて受け継がれ、愛されてきたことがわかります。

プロシア使節団は芝赤羽根の外国人接遇所に5か月近く滞在した。

随行の画家、ベルグが描いた江戸・芝の赤羽橋際

鎖国政策をしいていた間も長崎にはオランダ、イギリスなどの商館があり、そこには日本人コックも働いていました。彼らがどんなメニューをどう調理したのか、食材の調達、台所、調理器具など、想像すると興味はつきません。

時代が移り、江戸時代の末期になると各国からさかんに開国を迫られるようになりました。

1853年(嘉永6年)に来航したロシア使節極東艦隊や、1860年(万延元年)、江戸湾に入港したプロシア使節団は、交渉のため、日本の役人と会食しています。

役人たちは出された菓子やビスケット、葡萄酒や果実酒、牛肉やハム、果物の缶詰を眺め、賞味し、これらを少しずつ包んで懐に入れて持ち帰ったそうです。生まれて初めて食べた異国の珍しい食べ物を家人たちにも味あわせてあげたいと思ったのかもしれません。役人たちは好奇心に富み、料理名を書きとめたりしてとても勉強熱心でした。

プロシア使節団は「彼等(日本人)は酷く音を立ててスープを啜りこむので我々は笑い出さぬよう非常に努力した」と記録しています。外国人の目には日本人の食事マナーは噴飯もの、食文化の違いは食べ物だけではなかったようです。

1856年(安政3年)、伊豆下田の玉泉寺には、米国の総領事、タウンゼント・ハリスと通訳官のヒュースケンが滞在していました。

ハリスには滝蔵という身の廻りの世話をするボーイ(給仕)がおり、彼は料理も作っていました。滝蔵は英語はできませんでしたが、ハリスのいう事は何でも判ったのだそうです

ハリスが交渉のため江戸に出ると、滝蔵も麻布十番近くの善福寺(米国公使館)に共に移りました。滝蔵はここで公使館員全員の食事から公式料理までまかなっていました。「パン焼きからプッチングのようなもの」まで作っていたのだそうですが、この《プッチング》がクレーム・カラメル(カスタード・プディング)を指すのか、あるいはプラム・プディングなのか、はたまたロースト・ビーフに添えられるヨークシャー・プディングの類なのか詳らかではありません。

1860年(万延元年)、ハリスはプロシア使節のオイレンブルグ伯爵と午餐を共にしました。オイレンブルグ伯爵は「日本の牛肉はいつも固く、噛むと上顎痙攣を起こす」と、専ら野菜を食べていたのですが、この日、ハリスの料理番は、「素晴らしい正餐で、こんな良い物は幾月間も食べなかった」というほど伯爵を感動させました。

「横浜波止場より海岸通り異人館の真図」(三代/安藤広重画)

横浜は1859年(安政6年)に開港しました。4~5年も経つと各国領事館や銀行、商社、教会、新聞社、個人の住宅が建ち並び、寒村、横浜はあっという間にエキゾチズム溢れる街に変貌しました。居住者や商用で来日する外国人のためにホテル、イン(小さい旅館)、タヴァン(食堂であり酒場であり旅館)、レストラン、コーヒーハウスが営業しており、パン屋、肉屋、洋酒の店もあり、外国人居留地から諸外国の文化が流入し始めました。

この頃、一般の日本人は外国人にどう接していたのでしょう。外国人は菓子やパンを使って日本人と交流しようとしましたが、貰うどころか逃げ廻っていました。これは政府が貰うことを禁じていたせいもありますが、当時、外国人のイキがかかると死ぬと言われていたこともあったようです。

そこで外国人の方は町の要所々々に、籠や函に菓子類を入れて置いてみました。ところが、”巡邏”がそれを見つけ、全部集めて焼き捨てたのだそうです。

それでも好奇心が強い人はいるもので、試しに食べてみるとこれがなかなか美味しく、香りも良いのです。ついには先を争って取って食べるようになったそうです。初めのうちは、食後うがいをして消毒したといいます。

この時、籠や函に入っていたお菓子は、チョコレート?キャンディ?パウンド・ケーキ?どんなお菓子だったのでしょうか?

幕末から明治時代の初めにかけて、日本にやってきた外国人はどのようなところに泊まっていたのでしょう。

プロシア使節団は芝赤羽根の外国人接遇所に滞在(第2回参照)しました。要人は外国人接遇所(迎賓館のようなものでしょうか)に泊まりました。1869年(明治2年)にイギリスの王子デューク・オブ・エディンバラが来日した折りには、築地の居留地に近い浜御殿の中に設けられた「延遼館」に滞在しました。

外国の公使館や領事館も旅行者を泊めていました。幕府は、お寺を外国の公館にあてていましたので、お寺が外国人の宿泊施設でもありました。

日本にやってきたのは要人ばかりではありません。横浜や長崎、函館が開港〔1859年(安政6年)〕するやたちまち欧米各国人が大挙して押し寄せてきました。なにしろ当時、日本で貨幣の両替をすると濡れ手で粟のぼろ儲け。中には詐欺師、夜逃げ、金鉱探しの食い詰め者などとんでもない人々もいました。もちろん困り者の外国人ばかりでなく、商人や宣教師、雇われた外国人、旅行者など善良な人々もやってきました。

彼等は日本の家屋を借りたり、日本家屋を改装したホテルに泊まっていたようですが、そのうち新築のホテルも建ちました。こうしたホテルはすでにビリヤード・ルーム兼バーや食堂を備え、食事も洋食、パンも焼いていたようです。

参考文献:一般社団法人日本ホテル協会発行「HOTEL REVIEW」[外国人居留地比較研究グループ]

錦絵にもなった築地ホテル館(江戸ホテル)

まだ江戸と呼ばれていた東京にも1868年(慶応4年)、築地の軍艦操練所跡地(現在の中央卸売市場築地市場の一部)にホテルが建てられました。米国人(※「日本洋菓子史」では英国人)のR.P.ブリジェンスの設計による本格的なホテルでした。建設を請け負い、経営にも携わったのは現在の清水建設株式会社の2代目清水喜助でした。和洋折衷の築地ホテル館(外国人は江戸ホテルと呼んでいました)の中央には火の見やぐらを模した塔屋がそびえ、ホテルからは遠く富士山や下総の国、品川沖の外国船まで見通すことができたといいます。

1868年にここ滞在したLondon and China Telegraphの記者は「すばらしい食事」を口にできると書いていますから、料理も本格的でした。

築地には続いてホテル・デ・コロニーが生まれ、ここにはフランス人コック、ベギューが働いていました。彼は1871年(明治4年)の天長節に、外務省が在日外国人高官を招いた晩餐会でその料理を担当しました。

新しい時代の到来を予感させるシンボルでもあった築地ホテル館(江戸ホテル)は休業後、1872年(明治5年)の銀座の大火で焼失してしまいました。横浜で刊行された1872年4月6日付けのThe Japan Weekly Mailは“The Fire at Yedo”と題する記事で《入り口を形成していたアーチを除き、建造物は何一つ残らず、このアーチの下に立つと向こうの海がよく見渡せた。ホテルの損失を評価することはほとんど不可能である》とホテルの焼失を惜しんでいます。

参考文献:一般社団法人日本ホテル協会発行「HOTEL REVIEW」[外国人居留地比較研究グループ]

「万国新聞紙」と「中川屋嘉兵衛のパン、ビスケット、ボットルの広告」

「万国新聞紙」と「中川屋嘉兵衛のパン、ビスケット、ボットルの広告」

横浜の外国人居住区では新聞が発行されるようになりました。英字の“ジャパン・ヘラルド”や邦字の“海外新聞”、“万国新聞紙”、“倫敦新聞”が発行されましたが、特に1867年(慶応3年)1月に創刊された“万国新聞紙”は海外、国内のニュースを掲載し、販売部数を伸ばして読者を獲得することを念頭において発行されたという点で従来の刊行物とは大きく異なっていました。

この“万国新聞紙”の3月号、6月号、翌年3月号に3回にわたって中川屋嘉兵衛という人が以下のようなパン、ビスケット、ボットルの広告を載せています。

パン、ビスケット、ボットル(牛酪、バターのこと)

右品物、私店に御座候間、多少に寄らず御求被成下度奉願候

横浜元町1丁目 中川屋嘉兵衛

中川屋嘉兵衛は牛肉を売ったり、函館五稜郭の自然氷を運んで氷室業を営んだり、出版事業をてがけたり、東京芝・露月町で牛鍋屋を開業したりと、舶来ものの事業を次々におこしたハイカラな人だったようです。

「文化伝来史話」によれば、中川屋嘉兵衛は英国駐屯部隊に出入りするうち兵士からパンの作り方を教えてもらい、後にパン製造業を営みました。横浜の古い日本人パン屋の1人でもありました。

「ミトション」製作/門林泰夫氏

横浜に建ち並んだ各国の商館の経営者はことごとく外国人でした。使用人には中国人と共に、日本人が雇われていました。

どこの商館でも一応は外国流の製パン技術と、西洋料理を習得させられ、余暇には外国語も教えてもらいました。といっても系統だった外国語教育が施されたわけではありません。聞き覚えた日本人の外国語は、実際の発音に近いともいえますが、かなり訛っていました。

「いわゆる “門前の小僧” 式に習い覚えたものが多くあり、英語イミテーション(Imitation)が、俗称される洋菓子材料名”ミトショウ”に化けるのである(高須八蔵氏談)」

自由が丘の門林泰夫氏によればこの洋菓子材料名とはマジパンのこと。(同家に伝わるレシピにはミトションと表記されています。)挽いて細かくしたアーモンドと砂糖を原材料とするマジパンは可塑性があり、果物、花、動物などのイミテーションを形作ることができます。マジパンを細工してイミテーション(仏語ではイミタシオン)を作るので、マジパンをミトション(ミトショウ)と呼ぶようになったのでしょう。

自由が丘に伝わるレシピをもとに再現したのが写真の “ミトション” です。この他、明治時代の食に関することばには次のような例があります。

ウスキ(ウイスキー)、テイ(茶)、ワダ(水)、シュガル(砂糖)、ミイル(小麦粉)、ブレーテ(麺麭)、ベガアレ(パン屋)、ビスケ(ビスケット)、アイスクリン/アイスキリーム(アイスクリーム)

ごく最近まで明治生まれの製菓人はジャムをジャミ、チョコレートをチョコレットと呼んでいました。声に出してみると、どれも懐かしい響きがします。

「東京・銀座木村屋の旧店舗」

(都新聞)

木村屋の創始者、木村安兵衛はもともとベーカーではありませんでした。

木村安兵衛は常陸の国(茨城県)北相馬郡川原村の出身で、東京府の授産所(授産所とは職業訓練所のようなものだったようです。1868(慶応4)年の戦争に次ぐ凶作で飢餓に苦しむ人々のために設けられました。)の事務をしていました。

安兵衛は在職中、長崎の人、当麻五左衛門と梅吉という人に出会いました。当麻五左衛門は出島でドイツ人宅のコックをしており食パンの作り方を知っていました。梅吉も長崎出島の在留オランダ人コックに雇われたことがあり、彼もパンの製法を習得していました。

安兵衛は梅吉に就いてパンの製法を学び、当麻五左衛門の製パン法と併せて製パン技術を会得しました。当初は「パンて一体、何だか聞いたことのないものだが、毛唐人の食い物なら日本人だって食って毒になるものでもあるまいと」(※1)思ったようです。ところができあがってみるとさっぱりおいしくありません。そこで「之に砂糖を入れたら好かろう」(※1)と味を工夫しました。

パンの将来性に確信をもった木村安兵衛は、1869(明治2)年、芝・日陰町に「木村屋」(開店当初は「文英堂」でした)を開きました。

当時のパンは甘酒ダネの食パンで、まだ米糀の餡パンは製造されていませんでした。その後、木村屋は1874(明治7)年、煉瓦の2階建てが建ち並ぶ銀座にお店を移しましたが、当時の銀座は「霜どけで道の悪い」街でした。

安兵衛と長兄の栄(英)三郎が餡パンを売り出したのはその頃のことでした。木村屋に伝わる餡パンの製法は「食パン類のホップスを得ることは、なかなか困難であったから、種を改良して、白米から造る所謂”酒種”を工夫した」(※2)ものでした。「砂糖を多量に用いた日本人むきの”菓子パン”生地を造り、これに餡を包んだ」(※3)のです。

1882(明治15)年当時、銀座名物、木村屋の餡パンは1個1銭でした。

※1 1913(大正2)年9月14日都新聞・東京百のれん

※2 大日本著名店 大正13年版

※3 日本のパン 400年史

![横濱本街59番、レンクロフォード社の新聞広告。蒸餅及ヒ乾餅ヲ製スル器械希望者を求めている[1873(明治6)年3月11日発行(第257号)日新真事誌]](http://gateaux.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/his10.jpg)

横濱本街59番、レンクロフォード社の新聞広告。蒸餅及ヒ乾餅ヲ製スル器械希望者を求めている[1873(明治6)年3月11日発行(第257号)日新真事誌]

870年ころ、横浜の外国人居留地山下町には”異人さん経営のパン屋”が4軒ありました。

米人クラーク、英国人レンクロフォード、伊太利人デンティス、仏人のパルメスの4人で、クラーク経営のヨコハマ・ベーカリーが大規模なものでした。

パンの販売先は居留地の外国人や入港する軍艦や商船でした。1877(明治10)年ころまで”横浜パン”といえばフランス式でしたが、その後イギリス式のパンに流れが移りました。

パン食とパンの製造は東京にも広がりました。外国人居留地のあった築地の鉄砲洲(現在の中央区明石町)の蔦本パン店、築地・精養軒ホテル(1872(明治5)年創業)のパン部、日陰町の木村屋、1789(寛政元)年創業の大住・風月堂、下谷の文明軒などが互いに品質を競い合っていました。

原料の小麦粉は、日本製は褐色で粉粒が粗く、パンを作るのには向きませんでした。そこで機械で生産された小麦粉を米国から輸入しました。輸入された小麦粉は米国産なので米利堅(メリケン)粉と呼ばれるようになりました。

パン食は都会でもごく一部の人のものでしたので、1882(明治15)年のメリケン粉の輸入量はわずかでした。これに対し国内の水車製粉の供給量はこの140倍もありました。

明治政府は、水車による製粉から近代的な生産へ転換し、パン食を普及させようとしました。1873(明治6)年にはフランスから石臼製粉機2台を輸入し、浅草蔵前の米倉内に、最初の機械製粉工場を創立しました。しかし、経営が軌道にのるまでには幾多の曲折があったといいます。日本製粉株式会社の歴史はこの浅草蔵前の工場に端を発しています。

参考文献:「日本製粉社史 近代製粉120年の軌跡」日本製粉株式会社

1872年(明治5年)、竣工の新橋駅

日本に初めての鉄道が開通したのは1872年(明治5年)10月14日(9月12日)、新橋・横浜間の29Kmでした。1日に上り・下り各2回、品川・横浜間が35分かかりました。この時、運賃は上等が1円50銭、中等が1円、下等が50銭でした。

J.R.ブラックの「ヤング・ジャパン 横浜と江戸」によれば、9月23日に試運転を行っています。この時は「汽車といっても、貨車1輛、1等客車1輛、機関車に取り付けられた無蓋貨車1輛」の連結でした。

鉄道の開通は貨物の輸送にも威力を発揮しました。食品関係では舶来の糖菓、チョコレート、ビスケット、砂糖、牛乳(コンデンスド・ミルク)、パン、パン粉(ベーキング・パウダー)、コーヒーなどを運んでおり、貨物は細かく運賃が区別されていました。舶来の糖菓の輸送料が最も高く、これに次いでチョコレート、ビスケット、コーヒーなどの運賃も高額でした。これらはぜいたくな嗜好品と考えられていましたので、高い運賃が設定されたのです。

中に飼犬用ビスクイトというのがあり、これは1級、安い運賃でした。飼犬用といってもドッグ・フードではありません。三好右京氏の説によれば、これは運賃を安くするために「外人が常用する奸策手段」でした。三好右京氏は「日本洋菓子史」にしばしば登場する人物で「菓子新報」の記者をしていた人でした。日本の洋菓子史の生き字引の一人だったようです。

「東京名所図会 下谷区・上野公園之部」

1896年(明治29年)

上野や東京駅八重洲南口にある上野精養軒は、1872年(明治5年)、丸の内の馬場先門に建てられました。ところが建築直後、銀座の大火で類焼してしまったのです。

精養軒を始めた北村重威という人は文政2年生まれといいますから、この時すでに50代でした。北村重威氏は1868年(慶応4年)から岩倉具視に出仕し、岩倉具視の後援もあって、西洋料理店を開くことになったのです。出端をくじかれたこの焼失にくじけることなく、北村重威氏は火事から間もなく、木挽町5丁目(築地精養軒)で営業を始め、その後、釆女町(現在の銀座東急ホテルのある場所)で洋風建築の本格的なレストランをスタートしました。

料理を担当したのは、C.L.Nepというシェフやスイス人のチャーリー・ヘス(Carl Jacob Hess)(1838-1897)という料理人でした。

本格的な西洋料理の店として「日新真事誌」に広告も出しましたが、注文は役所からだけ。一般の人の利用はまず無く、苦しい経営状態でした。それにもかかわらず、岩倉具視の強い勧めもあって、精養軒は1876年(明治9年)に上野に支店を出すことになりました。北村重威氏にとって精養軒の経営は、商売というより日本の近代化の一翼を担っているという自負と責任感だったのかもしれません。

米国人の少女クララ・ホイットニーは1976年(明治9年)6月、上野精養軒でお茶とケーキをとりました。彼女は本当はアイスクリームを食べたかったのですが、アイスクリームは日曜日にしか作っていませんでした。クララがその日アイスクリームを食べられなかったのは残念ですが、北村重威氏の面目は保たれたのではないでしょうか。

参考文献:一般社団法人日本ホテル協会発行「HOTEL REVIEW」[外国人居留地比較研究グループ]

“チャリ舎”創業者、

カール・ヤコブ・ヘス

(通称チャリヘス)

(Carl Jacob Hess)氏

(1838-1897)

<写真提供/古川鮎子氏>

「日本洋菓子史」における”チャリ舎”のチャリヘスの記述はわずか2行ですが、チャーリー・ヘス(Carl Jacob Hess)は、日本におけるフランスパンの開祖として今に語り伝えられる人物です。本名はカール・ヤコブ・ヘス。英語読みのチャーリー・ジェイコブ・ヘスを短くしてチャリヘスと親しみを込めて呼ばれていました。

彼は一体どのような人物だったのでしょうか。ヘス夫妻のお孫さん(夫妻は実子に恵まれず養子縁組をした)の証言によると、彼はスイスのチューリッヒに生まれ、パリで修業し、パイを作るのが得意だったそうです。その後、上海に移り、1869年(明治2年)頃、神戸へやってきました。

彼はおよしさんという女性と結婚し、横浜関内居留地のコンフェクショナリー、ポワトヴァンという人のところで働きました。築地精養軒が開業すると1872年(明治5年)、ヘッドハンティングされたのです。この年、不運なことに、ヘス氏は開通したばかりの新橋・横浜間の鉄道で汽車から落ちて片腕を失ってしまいました。

そうした不運をものともせず、1874年(明治7年)には、東京・築地でフランスパンや食パン、各種清涼飲料水(炭酸水)の製造販売の店を始めました。これが”チャリ舎”です。

お孫さんによれば”チャリ舎”のパンの特徴は「独自の酵母と、カナダ産の小麦粉を使っていた」ことにありました。京橋の小田原町にあった”チャリ舎”は、ヨーロッパの街で見かけるようなエキゾチックな作りで、銀座でもひときわモダンでハイカラだったようです。”チャリ舎”は日本人の後継者に引き継がれ、明治・大正・昭和の初めまでフランスパンのベーカリーとして親しまれていました。

チャーリー・ヘスは1897年(明治30年)、東京で亡くなりました。病院のベッドで彼は「ちりめんの浴衣と入船堂の塩煎餅とおよしさんがいて、日本に来て本当に良かった」と言って眠りについたといいます。彼の製パン技術は”チャリ舎”の名前ととも日本の業界に永遠に刻まれています。

参考文献:一般社団法人日本ホテル協会発行「HOTEL REVIEW」[外国人居留地比較研究グループ]

鹿鳴館時代の村上開新堂製菓の1部:鍋島古舟画

明治に入り、”南蛮菓子”から”西洋菓子”の時代となりました。

日本で初めての洋菓子専門店といえば、村上開新堂でしょう。村上開新堂初代の村上光保氏が麹町山元町でフランス菓子の製造販売を始めたのは1874年(明治7年)のことでした。村上光保氏は1837年といいますから天保8年、京都の生まれでした。京都御所に出仕し、文明開化の流れの中、饗宴用のフランス菓子を作ることになりました。

村上光保氏は在官のまま、1870年(明治3年)、横浜85番館のフランス人サミュエル・ペール(※)に就いて高級洋菓子の教えを受けることになりました。3年後、宮廷に戻って大膳職として修得したフランス菓子の腕をふるっていましたが、そのうち、宮廷内だけでなく、広く一般にも洋菓子を普及することになったのです。

村上光保氏の作る”ガトー”や”プチ・フール”は皇族・華族・富豪たちに大好評で、特に宴会用のデコレーションケーキは政府関係者に喜ばれました。鹿鳴館での催しのさい、洋菓子の製造を受け持ったのも開新堂の村上光保氏でした。

当時、洋菓子を作っていたのはこうした先駆的な人だけではありませんでした。大使館のコックさんたちも明治初期、日本に洋菓子を伝えるのに大いに貢献しました。村上開新堂の二郎氏は「だいたい洋菓子なんて大使館のコックさんの方がうまく、英国大使館の”竹辺という女”がメレンゲはこうして焼かなくて駄目だ」と言ったとか「シャーロットやヌガーなどコックさんから菓子屋が教わっているのです」といった話を披露しています。料理の世界からお菓子屋さんに伝えられたものも多かったようです。

※サミュエル・ペールは横浜84番館でホテルを、85番館で洋菓子を経営し、1883年(明治16年)帰国した。

![築地入船町3丁目「文明堂万吉」オープンの広告 [1872年(明治5年)日新真事誌]](http://gateaux.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/his15.jpg)

築地入船町3丁目「文明堂万吉」オープンの広告 [1872年(明治5年)日新真事誌]

1873年(明治6年)になると東京でも西洋の食品を売る店や料理店が営業をしていました。

10月に発行された「新聞雑誌」第156号には”東京グルメ・ガイド”ともいうべき記事が掲載されています。西洋料理なら釆女町の西洋軒(当初は西洋の字が当てられのちに精養軒となった)、築地の日新亭、茅場町の海陽亭、洋酒ならどこそこ、ラムネは、牛肉の店はといった具合です。

パンは「鉄砲洲(現在の中央区明石町)のつた本屋」がお勧めでした。つた本屋の開店は1873年(明治6年)、雨宮養堂氏が「つた本」に入ったのはその2年後、1875年(明治8年)のことでした。

雨宮養堂氏の回想によれば、その頃、東京にパン屋さんは10軒くらいしかなかったそうです。木村屋以外は皆、食パンを作っており、そのころの食パンといえばフランスパンでした。イギリス式の型で焼くパンが作られるようになったのは1877年(明治10年)以降とのことだそうです。

1872年(明治5年)5月1日付けの日新真事誌に文明堂万吉という人の広告が載っています。「西洋料理や菓子の稽古をし、築地入船町3丁目で菓子渡世を始めました、料理のケータリング・サービスも行ないます」というご案内です。

文明堂万吉氏が西洋料理や菓子をどこで修業したのか、残念ながら「日本洋菓子史」からは伺い知ることができません。

1873年(明治6年)、須藤時一郎という人が「万宝珍書」を著しました。

須藤時一郎は1863年(文久3年)、幕府の遣欧使節の池田筑後の守に随行してフランスに行き、ナポレオンIII世にも謁見したという人物でした。明治維新後は英語の教師を務めたり、東京府の代議士にもなっています。

百科辞典のような「万宝珍書」には“甘菓の製法”という項目があり、9種類の洋菓子の製法が記されています。

スポンジ・ビスキットの場合、

| 卵 黄 | 12コ |

|---|---|

| グラニュー糖 | 1斤半 |

| 卵 白 | 12コ |

| レモン表皮 | 2コ |

| 小麦粉 | 14オンス |

| グラニュー糖 | 少 量 |

これらの西洋菓子は、須藤時一郎が海外滞在中、外国人から聞き書きしたもののようですが、予備知識がないと、説明を読むだけで焼き上げるのはなかなか難しそうです。

須藤時一郎が“甘菓の製法”を取り上げた背景には、幕末に海外を旅行して、ヨーロッパやアジア各国の人の肉体的な「強壮」さを実感したところにあったようです。「新しい発明」「難事業に挑む気力」も強い心身があればこそ。「食」の大切さを痛感したのです。栄養価の高い卵やバター、ミルクの摂取が強い日本人を育てるという信念から西洋菓子の作り方紹介にページを割いたのでしょう。

1877年(明治10年)11月1日読売新聞「洋人の良工を雇って作る西洋模製御菓子」の両國若松町のの広告

明治政府は産業を興す政策の1つとして、1877年(明治10年)8月21日、第1回内国勧業博覧会を開きました。お菓子の部門ではコンペイトウ、カステラなどに混じってパン、菓子パン、ビスケットなども出品されました。

この博覧会で南伝馬町、大住喜右衛門の凮月堂の「菓糕」と若松町、米津松造の「乾蒸餅(ビスケット)」が褒賞を受けました。は日本の洋菓子の歴史を語る上で欠かせない存在です。

両國若松町の米津松造氏は、大住喜右衛門氏の凮月堂の元番頭で、1872年(明治5年)、総本家より暖簾分けされました。総本家の大住喜右衛門氏は進取の気性に富んだ方で、松造氏を横浜に遣わして西洋菓子を見聞させたといいます。横浜での研究をもとに1974年(明治7年)には“宝露糖”と名づけたボンボン・ド・リコールド(リキュール・ボンボン)を新発売しました。

博覧会での受賞を機に両凮月堂は洋菓子の製造販売に一層力をいれました。さらに両國若松町の凮月堂は

『西洋模製 御菓子 数品

祝日用プロンケーク(飾菓子)

ビスコイト 1斤 金20銭

御進物用・西洋形箱詰金55銭より調達仕り候』

の広告を出しました。“宗家 西洋御菓子”として西洋菓子を主力商品に育てようとする米津松造氏の気概が感じられます。

![1989年GATEAUX 5月号掲載〈プロンケーキ〉[製作:門林泰夫氏] 自由が丘に伝わる門林彌太郎氏のレシピを元に再現したプロンケーキ。果物がぎっしり詰まったバターケーキを焼いてアプリコット・ジャムを塗り、パート・ダマンドを被せ、グラス・ロワイヤルで仕上げる。1年以上経過しても風味を保つ。](http://gateaux.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/his17b.jpg)

1989年GATEAUX 5月号掲載〈プロンケーキ〉[製作:門林泰夫氏]

自由が丘に伝わる門林彌太郎氏のレシピを元に再現したプロンケーキ。果物がぎっしり詰まったバターケーキを焼いてアプリコット・ジャムを塗り、パート・ダマンドを被せ、グラス・ロワイヤルで仕上げる。1年以上経過しても風味を保つ。

1882年(明治15年)ごろになるとは大々的に、西洋菓子を売り出し、1886年(明治19年)にはシュークリームもアイスクリームも製造していたといいます。西洋菓子に力を入れるため、米津松造氏は横浜85番館でコックをしていた谷戸俊二郎という人を月給80円で雇いました。当時10円でお米が165kg買えました。英国の議員の来日に備えて20円で菓子製造のみの料理人が雇われたという新聞記事などから考えても谷戸俊二郎氏の待遇が破格のものだったことが判ります。

池田文痴菴氏の[註]によれば谷戸俊二郎氏はフランス人のシャリー・ヘイ(※)の門人で後に東京芝の愛宕山下で壺屋を興した人物、あるいはその縁の人だそうです。その頃西洋菓子を会得した人は「通例として馬丁をしながらその傍ら」覚えていったといいます。谷戸俊二郎氏もやはりそうして西洋菓子を勉強した人でした。

※シャリー・ヘイと表記されている人物は、村上開新堂の村上光保氏が横浜で師事したサミュエル・ペールその人ではないかとの推測も成り立つ。1958年(昭和33年)に開かれた洋菓子界に活躍する先輩の方々の座談会で高須八蔵氏も3代目の村上二郎氏に対し「お話し(村上光保氏が師事した)外人はシャリー・ヘーゲル(ヘーゲルと呼んでいるが)じゃないですか?」と質問している。村上氏は「はっきりした記録はないが、そうかもしれない」と可能性を否定していない。「横浜84番館でホテルを、85番館で洋菓子を経営し、1883年(明治16年)帰国した」とされるサミュエル・ペールとは地番、年代とも合致している。

博覧会に出品された洋風のお菓子にすべて漢字が当てられたのは博覧会の主催者の判断でした。

麺包(パン)、卵麺包(タマゴイリパン)、兵糧麺包、乾蒸餅(ビスケット)、糖被框実(コロモガケカヤノミ)、開花饅頭など漢字の表現に苦心のあとが伺えます。

ただ、米津松造氏は、褒賞を受けたとはいえ、ビスケットに乾蒸餅の漢字を当てられたことにいたく不満でした。せっかく舶来の機械を輸入し、苦心して大量生産への道を拓いたビスケットが、乾蒸餅では宣伝する気にもなりませんでした。もう西洋菓子への情熱も希望も失せて「いっそのこと郷里へ引き揚げよう」というくらい落ち込んだといいますから、役人も罪なネーミングをしたものです。

1885年(明治18年)になると内国勧業博覧会も海外からの入場者を意識してか、英語の表記が加わりました。日本のお菓子、煎餅は、A Kind of Cracknel、団子はRice dunplingとなりました。漢字を当てた西洋のお菓子の英語表記は次のようなものでした。

| 麺包(パン) | Bread |

|---|---|

| 卵麺包(タマゴイリパン) | Bread made of flour and eggs |

| 兵糧麺包 | A kind of biscuit |

| 乾蒸餅(ビスケット) | Biscuit |

| 糖被框実(コロモガケカヤノミ) | The bessies of the torrega, coated with Sugar. |

| 開花饅頭 | A cake made of wheat flour. |

| カスティラ | A kind of sugar Cake. |

漢字の表記にも戸惑いますが、英語で表現するのも難しかったことでしょう。

デセール

その頃、内国勧業博覧会で菓子は農産物に分類されていました。1890年(明治23年)に開かれた第3回内国勧業博覧会の審査官、田中芳男氏は菓子の振興策として”菓子唱歌”なるものを発表しました。

メロディーは不明で主として和菓子に関する歌詞ですが、全部で22番まであるという長い唱歌です。8番は西洋菓子、「殊に近年もてはやす 西洋風の模造品 菓子パン、餡パン、玉子パン ドロップ、ボンボン、ビスケット」と唱っています。「西洋風の模造品」はさておき、パンやビスケットが一般的になってきたことが伺えます。

受賞名簿一覧にはカステラ、金平糖、菓子ボール(ボウル)などの南蛮菓子に加えて、洋風飾り菓子、兵糧ビスケット、アルファベット・ビスケット、ニックナック、デセー(表記のママ)、ガトー・セック、スイートウエブル、などの西洋菓子が登場しています。

スイートウエブルとはウエーファーのことであろうと著者の池田文痴菴氏は推測していますが、ウーブリの可能性も捨てきれません。

函館の中村作兵衛氏出品のデセーとはデセールのこと。ただ、アシェットのデセールを連想するとこれが全く違うのです。デセールとは、プティ・フール・セック、クッキーを指しました。S字形やロルニヨン[LORGNON](仏)(鼻めがね)と呼んでいたクッキー類を総称してデセールと呼んでいたのです。

西洋菓子商 東洋堂中村作兵衛の店。「SREAC CAKEとはロシア語のSlatki、スラーキー、甘味を意味するように思われる」と池田文痴菴氏は推測している。

1890年(明治23年)に開かれた第3回内国勧業博覧会で有効賞3等を受賞した中村作兵衛氏は函館の人でした。

函館は横浜、長崎と同様、1859年(安政6年)に開港しました。開港によって米国、ロシア、英国、フランス、中国など各国の領事や商人などが函館に集まるようになり、各国の文化が流入しました。函館には今も、当時の面影を残す旧ロシア領事館や旧イギリス領事館、教会などの異国情緒溢れる建造物がそこかしこに残っています。

函館はまた、新政府の重要な政策の1つ、北海道開拓の拠点でもありました。開拓使には外国人が雇われ、札幌農学校の教頭を務めた”ボーイズ、ビー・アンビシャス”で有名なウイリアム・S.・クラーク博士もその1人です。北海道の開拓は函館、札幌、小樽を中心に全道へと広がっていきました。

明治初期から函館に外国の食文化が育っていたのは、函館新聞の広告からもよく分かります。函館新聞には西洋料理の開成軒が1873年(明治6年)から営業しているという広告の記録があるそうです。1881年(明治14年)には西洋パン、西洋饅頭、外国人ホテル開業、1882年(明治15年)にはアイスクリームの広告が掲載されたといいます。

1894年(明治27年)の便覧には西洋料理の五島軒が登場していますし、1901年(明治34年)の函館案内の英文の説明には、今は老舗ともいえる西洋菓子各種販売商の精養軒、和洋菓子製造卸小売りの千秋庵も紹介されています。

函館の元町の坂の頂きから港を見下ろすと、1854年(安政元年)に米国のペリー提督が来航して以来の函館の歴史が今に蘇ってくるようです。

サブレー

日本で初めて本場ヨーロッパでお菓子作りの修業をした人といえば、両國若松町の米津松造氏の息子、恒次郎氏でしょう。

恒次郎氏は1884年(明治17年)18歳の時、米国に旅立ち、エレメンタリー・スクールに入学しました。まず小学校に入学して語学の勉強から始めたのです。米国に3年滞在しましたが、日本人には閉鎖的だったようでその後、ロンドン、パリに移りました。ヨーロッパのお菓子事情をつぶさに観察し、帰国したのは1890年(明治23年)でした。

ワッフル

恒次郎氏の洋行前、1882年(明治15年)10月7日の東京日日新聞は『法律、医学、種々の伝習家あれど、菓子研究のための渡航は、蓋し恒次郎氏を以って第一とすべし』と洋菓子修業のための海外への渡航を驚きをもって報じています。

恒次郎氏は帰国後、サブレーやデセール、ワッフル、アップルパイを次々に世に出し、本格的なフランス料理や菓子を紹介しました。もっともワッフル、デセール、サブレーに関しては、ある古老の記憶によれば1884年(明治17年)には、すでにこれらの菓子の新聞広告が出されていたともいいます。

![アップルパイ。 ダルトワ[dartois] (仏) と呼ばれていた。](http://gateaux.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/his21c.jpg)

アップルパイ。

ダルトワ[dartois] (仏) と呼ばれていた。

1903年(明治36年)、大阪で開かれた第5回内国勧業博覧会にはシュガー・ウェファース、チョコレート・ウェファース、マシュマロ、サブレー及びカルルス煎餅などを出品して留学の成果を発表しました。審査報告書には欧米製に比べてもほとんど遜色なく”各ともに精良なり”と報告されています。

ワッフルやアップルパイ、サブレーやウェファース、マシュマロを口にした人々は、新しい時代の始まりを実感したに違いありません。

これまで明治維新以来の洋菓子の歴史をたどってきましたが、明治も終わりになると実にさまざまなお菓子が作られました。1912年(明治45年)頃のの記録には次のようなお菓子が見られます。

シュークリーム、エクレア、ゼノアズ、ブッシェ、マダレーンヌ、ショソン、アルメット・ポンムなど、これらは「普通ケーキ」と呼んでいて1個4銭でした。もう少し上等なのがガトウでした。ガトウ・ア・ラ・プラリネ、ガトウ・モカ、ペテシャロット、ガトウ・シャンテリ、タルト・オ・ポンム、タルトレット・オ・フレーズ、ガトウ・ア・ラ・マカロンなどのガトウは1個5銭でした。

1907年(明治40年)前後に作られていたのお菓子を再現したのが写真の製品です。

左の列下へゼノワズ、ホネーケーキ、タルト・アナナス、コンポート・ポム。中列下へブッシェ(モカ)、フレンチ・パイ、アマンド・パイ、ウォーナッツ・パイ、ランピョン。右列下へスクアル・ターツ、クロアサン、マダレーン、シューカンデー。お皿の上、ジャンボン(パピヨット付き)から時計廻りにビスキュイ・スリーズ、ガトー・プラリネ、ポム・ド・テール、ラロッシュ。

1919~1920年(大正8~9年)頃、銀座ユーロップのカール・ユーハイム氏はお菓子をバター・クリームで仕上げ、従来の日本の西洋菓子に大きな影響を与えました。バター・クリームは1902年(明治35年)以前からで使っていた(※)という記述もありますが、広く普及していたわけではないようです。主流はフォンダンをかけ、濃く着色したグラス・ロワイヤルを絞って飾る仕上げでした。ユーロップではサンドケーキ、バウムクーヘンなどのドイツ菓子が作られていました。

バター・クリーム仕上げは、1923年(大正12年)の関東大震災以降本格化したようです。バラの花をバター・クリームで絞るのもこの頃から盛んに行われるようになりました。

※『ガトー誌』1958年7月号p.43参照

門倉國輝氏が1921(大正10)年、初めてヨーロッパに行った際、購入したミキサー。門倉國輝氏蔵。

1900年代に入ると日本の洋菓子の歴史を語る上で欠かせないもう1人の人物が登場します。それは銀座コロンバンを創設した門倉國輝氏です。

門倉國輝氏は1893年(明治26年)に生まれ、1904年(明治37年)11歳で横浜の米津_月堂に入り洋菓子製造の見習いとなりました。

見習いをしながら中学校に通い、1907年(明治40年)、15歳の時に三田の東洋軒に移ってフランス料理やフランス菓子の修業を続けました。17歳の門倉青年は、すでに製菓部次長として一目置かれる存在でした。

1915年(大正4年)から1918年(大正7年)まで門倉氏は宮内省の大膳寮員を拝命し、大正天皇にお菓子やアイスクリーム、お料理を作って差し上げていました。宮内省には東洋軒出身の「天皇の料理番」、秋山徳藏氏が勤めていました。摂政官がイギリスに行った時、秋山氏も司厨長として同行することになりました。門倉氏はこの時三田東洋軒の製菓部長を勤めていましたが、東洋軒の社長に頼み込み、秋山氏を追うようにヨーロッパへ渡りました。時に1921年(大正10年)8月、29歳の時でした。

門倉國輝氏は日本郵船の賀茂丸で渡欧し、パリではホテル・マジェスチックに泊まりました。ホテル・マジェスチックは日本の皇族や貴族が泊まる一流ホテルでした。このホテルで料理菓子、あめ細工、グラス等を学び、リュ・カンボ通りにある著名店、コロンバンで修業を始めました。ホテル・マジェスチックからコロンバンに通勤、修業した門倉氏はこの時日本の業界を背負って立つという気概に溢れていたに違いありません。

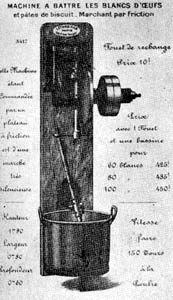

コロンバンで門倉氏が見たものは攪拌機、アーモンドの皮剥き機、ブドウの種抜き機、シュークリームの種つくり機、チョコレート型抜き機など最新の製菓用機器でした。

門倉氏はこうした機器を購入して東京での仕事のプランを練りながら1922年(大正11年)春、勇んで帰国しました。その時、購入した機器の1つが写真のミキサーです。

ミキサーの無い時代、卵を泡立てるのは大変な作業でした。クリスマスの頃など1日中泡立てているうちにうっ血して腕が腫れ上がったなどという昔話(といっても1950年(昭和25年)の話です)もありますから、ミキサーの登場がお菓子作りにどれほど朗報だったかがわかります。

機械化の利点をいち早く察知し、導入した門倉氏はやはり先見の明のある傑物でした。

参考文献:門倉國輝翁88年のあゆみ(門倉國輝翁の米寿を祝う会)

壁画制作中の藤田嗣治画伯(上から2番目)と門倉ご夫妻(前列左から2番目と4番目)。

フランスから帰国後、門倉國輝氏は1924年(大正13年)、大森で純仏蘭西菓子の製造販売を始めました。1929年(昭和4年)には銀座6丁目の角に銀座コロンバンを開きました。銀座コロンバンには当時日本で唯一といえるものがいくつもありました。冷房装置が設置され、ケーキは冷房ケースに飾って販売されました。クラシックな2階のサロンはひときわゴージャスでした。あの藤田嗣治画伯の天井画6枚が描かれていたのです。この藤田嗣治画伯の天井壁画は今、迎賓館に納められています。1975年(昭和50年)、門倉氏が迎賓館に寄贈したのです。

1937年(昭和12年)に、名古屋松坂屋の東西名物街に名古屋支店を開いた際は、東郷青児画伯に壁画を依頼しました。門倉氏はパリでの修業時代、俳優の早川雪舟や画家たちと交流し、芸術への造詣を深めました。本物、一流志向こそ銀座コロンバンの経営理念でした。

戦時中は物価が統制され、砂糖は配給停止、銀座コロンバンも休業せざるを得ませんでした。戦争が終わり、銀座コロンバンも再開しました。1948年(昭和23年)には株式会社コロンバンに組織を変更し、事業を拡大していきました。

その1つに1951年(昭和26年)の渋谷・東横のれん街への出店があります。ここに「洋菓子の実演室を設く」、つまりデモンストレーションを行って実演販売したのです。製造現場を公開する演出で消費者をひきつけ、今のデパ地下の活気と賑わい生みました。工場を各地に建設して生産態勢を整え、全国のデパート、駅ビル等に売店を設け、コロンバンは全国的なブランドに成長、定着しました。

門倉國輝氏は事業の発展と同時に事業を取り巻く環境の整備にも心を砕きました。”扇友会”[1911年(明治44年)]や”菓友会”[1922年(大正11年)]を創設して業界人の組織化に務めたり、地域活動にも情熱を注ぎました。その1つが、銀座の電柱を撤廃する運動でした。林立する銀座の電柱、張り巡らされた電線が、パリで若い日々を過ごした門倉氏の美意識にそぐわなかったのは容易に想像できます。さらに日仏親善のため巴里会を創立してキャトーズ・ジュイエを7月14日に開催することにも力を尽くしました。門倉氏はこうした運動を、長期的な見通しをもって戦前から既に行っていたのです。

門倉國輝氏に教えを受け、その影響を受けた洋菓子業界の人々は数知れません。当会も門倉國輝氏を名誉会長に戴き、門倉氏の歩みから業界人のあるべき姿を学んできました。

参考文献:門倉國輝翁88年のあゆみ(門倉國輝翁の米寿を祝う会)

高橋三郎氏の所蔵していたユーハイム夫妻の写真。

1914年(大正3年)、ボスニアの首都、サラエボでオーストリアの皇太子夫妻が暗殺されました。この銃声はヨーロッパ全土を巻き込む世界大戦への引き金となり、日本も連合側に参戦、中国山東省の青島でドイツと戦火を交えました。しかし、戦場は主にヨーロッパでしたので、日本は戦争がもたらす好景気に沸き、”戦争ナリキン(成金)”を続出しました。この好況に支えられて、それまで在日外国人や一部の特権階級のものだった洋菓子も大衆的な嗜好品として普及し始めました。

戦争が終わった時、日本には捕虜として捕らえられたドイツ人が5000人もいました。その1人がユーハイムを創設したカール・ユーハイム氏です。カール・ユーハイム氏によれば「大部分は本国帰還を希望しているが、意外にも日本に残る意思を持つものが多い。1/3くらいが東洋に残る決心をしていて、支那語や日本語を勉強していた」のだそうです。

戦後、ユーハイム氏は銀座のユーロップで働き始め、捕虜仲間だったウォルシケ氏も同店でソーセージを作りました。この時、日本滞在を選択したドイツ人の中に、パンやソーセージのお店を始めた人もいました。彼らの会社は現在も名店として日本人に親しまれています。

銀座ユーロップで働き始めたユーハイム氏のもとには「タカハシ・ベカ」なる人物がいました。このタカハシ・ベカとは高橋三郎氏です。一般社団法人日本洋菓子協会連合会の前身、日本洋菓技術協会創設以来の業界の重鎮であり、「日本洋菓子史」にもしばしば登場する高橋三郎氏はカール・ユーハイム氏に直接教えを受けた1人でした。

1918年(大正7年)、休戦条約が結ばれると景気は一時的に後退しましたが、米国の好況に支えられて日本の輸出(絹です)も好調でした。

そこへ1920年(大正9年)の株価の大暴落です。追い討ちをかけるように1923年(大正12年)、関東大震災が発生しました。罹災した洋菓子店もあって打撃を受けましたが、震災後の復興は早かったようです。

大正時代の末、洋菓子の普及はさらに進みました。「中には相当の大繁盛を極めた者も随所に見受けられた」とのことです。「東京・銀座を中心に次々に出現したカフェーや喫茶店」でお菓子が提供されるようになり、こうした流れは地方へと広がっていきました。

森永製菓、不二家、中村屋、東京製菓(後の明治製菓)、コロンバン、米津、資生堂、グリコなど、大正年間に現在の礎を築いた企業がたくさんあります。

参考文献:頴田島一二郎著「カール・ユーハイム物語」(新泉社)

製菓界唯一の機関雑誌「菓友誌」1926(大正15)年8月号。

一般社団法人日本洋菓子協会連合会の前身、「日本洋菓技術協会」創設時のメンバーの1人である木村吉隆氏は、1915年(大正4年)に京橋南鍋町の米津_月堂に見習いとして住み込み、修業に励んでいました。木村氏は洋菓子の未来を信じていましたが、一方で洋菓子の普及が遅々として進まないことに先行きの不安も感じていたようです。

こうした状況を背景に、1922年(大正11年)頃から、”菓工会”、”菓友会”というグループが生まれていました。グループは品評会を開催し、会報を発行しました。こうした活動を通して、大正時代の終わりから昭和時代の初めにかけて『洋菓子言論界』が形成され、『洋菓子言論家』ともいうべき業界のリーダーが育っていきました。

東京・九段下の国粋製菓で洋菓子部職長をしていた川村秀氏も閉鎖的な業界の性格に将来を憂えていた一人でした。「洋菓子界は_月堂系、精養軒系、東洋軒系などの伝統閥があり、交流が実に至難。これは我が洋菓子発展上に障害あり」と考えていました。

そこで川村氏は仮に”日本洋菓子技術者同志会”と命名して業界に働く人々に会の設立を呼びかけました。この呼びかけに応じた技術者たちは、1930年(昭和5年)9月15日、“洋菓親睦会”として初めての顔合わせ会を芝・田村町の飛行館で開きました。当初、なかなか足並みが揃いませんでしたが、それでも会費10銭で“洋菓倶楽部”が発足、製品持ちより会を行ったりしていました。1931年(昭和6年)には初めての会誌も発行しました。

![1906(明治39)年に発行された甘路道人(梅田)矯菓著「欧米新式菓子製造法」。JELLY CAKE[VANERAR(ママ)、MILK,CREAM、LEMON、YOLK、STRAWBERRY、WINE、ALBUMEN]などの菓名が読み取れる](http://gateaux.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/his26b.jpg)

1906(明治39)年に発行された甘路道人(梅田)矯菓著「欧米新式菓子製造法」。JELLY CAKE[VANERAR(ママ)、MILK,CREAM、LEMON、YOLK、STRAWBERRY、WINE、ALBUMEN]などの菓名が読み取れる

その後、この親睦団体“洋菓倶楽部”は“日本洋菓倶楽部”として会報「洋菓」を発行、「洋菓」は砂糖が統制された1940年(昭和15年)まで発行されました。「洋菓」には洋書を翻訳したレシピやメンバー提供のレシピ、原材料の情報が掲載されています。

書店に料理専門書、製菓専門書のコーナーが設けられている現在では想像もつきませんが、その昔、製菓技術の専門書は限られていました。そもそもレシピは店の知的財産、代々受け継がれるものであり、おおっぴらに人に教えたりするものではなかったからです。“日本洋菓倶楽部”のメンバーは会報誌「洋菓」で、この業界のタブーに挑戦しました。その勇気と信念は、その後、洋菓子業界が大きく花開く礎となりました。

「日本洋菓子史」にしばしば登場する古老の1人、橋倉弘安氏は日本郵船のベーカーとして世界各地を廻っていました。業界視察のため欧米に派遣された1928年(昭和3年)の8月、ロンドンで行われた展覧会に、砂糖で作った大作を出品しました。これが特別金賞牌および金杯を獲得、1928年(昭和3年)12月1日発行のザ・イラストレイテッド・ロンドン・ニューズで紹介されました。

記事は「日本郵船のチーフ・ベーカー、倉橋弘安が『砂糖と食糧展覧会』に作品を出品し、優秀作品として万丈の気を吐いた」というものです。倉橋氏は奈良、春日神社の風景をお菓子で再現しました。かすかに読める記事から、左の建造物も砂糖、羽を付けた少女はバターらしいことが判ります。いずれも写実的な作風の大作です。

“負傷戦士を労わりませう”“支那事變傷痍軍人後援會”の文字が見える“非常時”のポスター。

第1次世界大戦後の恐慌の余波でその後の日本の経済は、慢性的不況に陥っていました。失業者は増え、全国各地でストライキや小作争議が勃発、1930年(昭和5年)、1931年(昭和6年)と不況は深刻化しました。

経済は破局、中国では民族意識が高まり、排日運動が起りました。危機に無力な政府に代わり、台頭してきたのが軍部でした。1931年(昭和6年)9月18日に勃発した柳条溝事件に端を発した満州事変から日本は戦火を拡大、1941年(昭和16年)12月8日、日本の陸軍はマレー半島に侵攻、と同時に海軍はハワイの真珠湾を攻撃し、太平洋戦争に突入しました。

日本は“非常時”となり、戦争を遂行するために1938年(昭和13年)には“国家総動員法”が制定されました。この法律によって政府は国の経済や国民の生活を総て統制・運用しました。菓子にも“公定価格”が設定され、製品の規格も価格も政府に管理されました。「日本洋菓子史」にはビスケットから洋生菓子にいたるまでの公定価格が何十頁にもわたって掲載されています。

1943年(昭和18年)になると奢た品禁令によってデコレーションケーキの製造販売もできなくなりました。もっとも、作りたくても材料の入手もままなりませんでした。

第26回に登場した木村吉隆氏は、1942年(昭和17年)には、青森県八戸の南部製菓有限会社で講師兼製造部長を務めていました。例えば木村氏が10月12日(月)に製造したフィンガークツキス(中級品)の配合は次のようなものです。

| 人造バター: | 680匁 |

|---|---|

| 双月糖蜜: | 1斗5升 |

| 重 曹 | 20匁 |

| 炭酸アンモニア: | 7貫500匁 |

| 水: | 2合(重曹を溶く) |

| 小麦粉(中質): | 7貫500匁 |

| 大豆粉: | 1貫500匁 |

| 甘藷粉: | 750匁 |

この他、稗粉、漉屑(焼き物の屑を一夜水に浸し置き翌日、金篩で漉し出す)、玉葱粉などを使ってクッキーを焼いていたのです。

1944年(昭和19年)になると日本の都市はB29爆撃機の空襲にさらされ、「物資は欠乏、万事休す!」と池田文痴菴氏は記しています。統制は強化され、転廃業も避けられない事態でした。「主要都市の大半が灰燼」に帰するに及んでは「もはや正常な企業活動は完全に停止」せざるを得ませんでした。

1945年(昭和20年)8月15日、日本が無条件降伏する日まで、「日本洋菓子史」の中で最も不毛な、暗黒の時代が続きました。

「1947-1948年(昭和22-23年)頃の肉筆アルバムのワンカット」。池田文痴菴氏作と思われる。

終戦を迎えても食糧事情はすぐには好転しませんでした。人々は食糧を求めて毎日精一杯生きる日が続いていました。

菓子類の価格の統制が撤廃されたのは1949年(昭和24年)8月でした。原材料は1949年(昭和24年)に水あめ、練粉乳、1950年(昭和25年)に乳製品、1952年(昭和27年)に砂糖、小麦粉の統制が撤廃されました。統制撤廃後、ようやく自由に洋菓子を作り、売ることができるようになったのです。

「明治製菓40年史」によれば1950年(昭和25年)1月、上野の松坂屋で戦後初めての菓子展覧会が開催されています。この時、会場で実演品を即売するために、特別に東京都から砂糖、小麦粉、油脂の統制品を分けてもらいました。これらの材料で“砂糖の入った甘い菓子”、“本統(ママ)のお菓子”を作ると、文字通り人々が殺到したといいますから、いかに甘いものに飢えていたかわかります。

前述の木村吉隆氏は進駐軍のQ.Mセールス、ストア・ベーカリー主任としてお菓子を作っていました。ショートケーキ、クリーム・パフ(シュー・ア・ラ・クレーム)、パイ類などに混じって季節品の「お化けケーキ」も作りました。「お化けケーキ」とは「悪魔-サタンが”箒”に乗って空中を飛行する図柄であるとか又は、南瓜に目と口をつけた図を描く」といいますからハロウィーンのケーキです。もっともこれらのケーキは米軍人用でしたから当時の日本人がハロウィーンのケーキを目にする機会はなかったのですが。

内田新八氏は内田式アートパイピングの絞り方を確立した方として日本の洋菓子史に名を残しています。

内田氏は1924年(大正13年)、森永製菓に入社し、ピース、チョコレート、ドロップスの部署を歴任しました。ある時、ドロップの破片で右の親指を負傷し、この怪我がきっかけでベーカー部に移りました。当時、森永ベーカー部には3名の職人と女子工員数名、内田氏を含めた2名が助手を務めていました。この頃、内田氏はハーモニカに熱中、一方で肖像画を描くのを趣味としており、社長の森永太一郎氏の肖像画を描いたこともありました。この時期に内田氏は洋菓子のデコレーションに興味を抱き、後にベーカー・デザイナーとして独立する基礎を築きました。

戦時中は配給の規格菓子ばかり作り、そのうち従業員が応召されたり徴用されたりして作る人がいなくなってしまいました。終戦直前から宮城県の気仙沼水産工場に異動になり、全く畑違いの仕事をすることになりましたが、水産加工の仕事も思うように無かったといいます。

終戦になって世間では闇買いで洋菓子を作り始めました。しかし、森永は絶対にヤミをしなかったので依然として仕事がない状況が続きました。他の工場では歯磨きや靴墨、頬紅や口紅を作っていたのだそうです。そのうちコッペパン製造の委託をうけましたが、洋菓子の製造までは至りませんでした。

東京に戻りたいと思っていましたが、「都会転入」も許されなかったといいますから、自由に転居もできなかったようです。1946年(昭和21年)、森永を退社した内田氏は進駐軍仙台のPXで絞り袋を絵筆に替えてアーティストとして勤務、横浜のPXに移ってからはディスプレー部に所属しました。

そうこうするうちに京浜地区には洋菓子が出始めました。内田氏はこれまでの経験を生かして“絵と菓子の結合”を目指す新しい分野に取り組むことを決意しました。

写真の製品は1934年(昭和9年)の新年のデコレーションケーキ、同時期と思われるクリスマス・ケーキです。内田式パイピングの特徴は効率よく、芸術的な作品をケーキ上に表現して、商品の付加価値を高めるところにあります。そのデザインは時代を超えて今なお、新鮮な輝きを放っています。

- 「日本洋菓技術協会」結成、機関誌「ガトー」発行

- 「日本洋菓技術協会」結成、機関誌「ガトー」発行

【創立委員の顔ぶれ】

写真の前列左から禿下喜次(みどりや)、高須八蔵(精養軒)、特別出席の門倉国輝(コロンバン)、石黒 茂(トロイカ)、田中三之助(新宿メイフラワーホテル)、佐藤与吉、服部広治(日活国際会館)、後列左から大谷長吉(エスワイル)、吉原督雄(太陽製菓)、迫田千万億(モンブラン)、細内善次郎(ゴンドラ)、豊島類一、木村吉隆(白木屋カムサリー)、立野弘之(東横食品)、作本三省、齋藤一郎、左上に市川倉三(旭食品)、田中邦彦(クローバー)の各氏。この他、創立委員には河越三郎(ハマヤ)、成沢良一(オリンピック)、松田兼一、林守 通、宇津木昌春、川村禎祐(東横食品)、多谷眞三(製菓学校)、木元重徳、清水利平、齊田正喜、藤井二夫、森島健吉(中村屋)、今川富一(アメリカンベーカリー)、堀切福三郎の各氏が名前を連ねている。

1951年(昭和26年)になると、世の中も落ち着きを取り戻し、各地に四散していた洋菓子技術者も都市に戻ってきました。この年、銀座_月堂の出身者と洋菓子技術者有志で“扇友会”の会合が持たれました。“扇友会”は小冊子ながらも会報「菓報」を発行して会員間の連帯を図り、業界の指導的立場に立つようになりました。「門倉國輝翁88年のあゆみ」(門倉國輝翁の米寿を祝う会)によれば“扇友会”はかつて、門倉國輝氏が1911年(明治44年)に創立、会長職に就いていたこともある洋菓子組合の先駆をなすグループでした。

1952年(昭和27年)正月に開かれた“扇友会”の新年会で、ゴンドラの細内善次郎氏の意向を受けた木村吉隆氏は「日本洋菓技術協会」設立に向けた熱い思いを語りました。協会設立の趣旨は会場で拍手を以って迎えられ、設立の準備は着々と進みました。4月18日、新宿メイ・フラワー・ホテルで40数名の出席のもと設立総会が開催され、「日本洋菓技術協会」が結成されました。

戦中、戦後を通して疲弊した日本の洋菓子業界の再生・再建に向けて、新たな第1歩が踏み出された記念すべき日でした。「日本洋菓子技術協会」は機関誌GATEAUXを発行し、技術者の就職斡旋活動を行ない、設立の翌年には講習会を開催、全国各地に支部を設立して積極的な活動を開始しました。「日本洋菓技術協会」は組織、事業を拡大し、現在、一般社団法人日本洋菓子協会連合会として広範な活動を展開しています。戦後日本の洋菓子業界を牽引してきた当会は、2002年、創立50周年を迎えました。

日本洋菓子協会監事、堤弥市郎氏のフランス屋。1928(昭和3)年頃の神田神保町の店舗。

この大著も終盤にさしかかりました。第9編では業界の現況を記し、日本の洋菓子界を彩った全国の会員、そのお店、原材料を供給する企業を紹介をしています。

会員店紹介の中で、1960年(昭和35年)当時の神戸、東京のクリスマスの洋菓子店の繁盛ぶりを報告しています。この頃、阪神間では新しいタイプのクリスマス・ケーキとして、スポンジ・ケーキ、アラザン、チェリー、アンゼリカ、などをセットにして500円位で販売する方法が人気があったのだそうです。これに対し東京の業者は「新しい、手間が省ける方法ではあるが、東京の人たちはソンな面倒くさい事をするより、信用ある店で買う方が安上がり」と、一時は流行したものの定着しなかったと語っています。

城南地区の業者の場合、「1958年(昭和33年)、1959年(昭和34年)はクリスマスの売り上げが1日100万円は軽かったですが。これからはどうですか?」とこの頃のクリスマス景気を語っています。

「日本洋菓子史」は第8編第7章以降で機関誌GATEAUXの記事と会の活動を詳細に紹介しています。

1958年(昭和33年)には、渋谷の「ふるさと」で“洋菓子の草分け時代を語る座談会”が開かれ、この模様は同年4月号から7月号のGTEAUXに連載されました。出席者は(写真前列右より宮台喜作、池田文痴菴、村上二郎、門林彌太郎、桜井六兵衛、門倉國輝、中列左より久本晋平、細内善次郎、橋倉弘安、高須八蔵、林 守通、後列左から木元重徳、田中邦彦、大谷長吉、石黒 茂の各氏)明治後期から大正・昭和と日本の洋菓子の黎明期から当時までを現場でつぶさに見てきた業界の重鎮の方々です。

1896年(明治29年)、14歳で銀座凮月堂(南鍋町)に入店して以来、76歳(当時)まで日本の洋菓子の歴史と共に歩んできた門林彌太郎氏は明治時代の材料事情の1例を次のように語っています。「バターにしても、むこうからビヤダルに入った塩漬けのタルバター、ロールバターでそれより無かったのです。そのバターをなめてみますと、とても塩が辛くてそのままじゃ使えないのでそれを器にとって溶かします。すると塩は沈んで上のバターの塩気が少しはなくなる」

この時の座談会を契機に「洋菓子界先覚の努力苦労を偲び、その功績を明らかにし、真実に立脚して正しい洋菓子史を記録。後進の励みとなし、将来の進路指針とすべきもの――」、「日本洋菓子史」編纂の話しが浮上しました。世の中全体にゆとりができ、越し方を振り返り、将来を考えるゆとりが生まれていました。

「日本洋菓子史」が発行された1960年(昭和35年)当時の洋菓子。

“洋菓子の草分け時代を語る座談会”が開かれたのをきっかけに「日本洋菓子史」編纂の話が浮上してから2年余り、A4版1287ページに及ぶ「日本洋菓子史」の編纂作業もついに筆を置く時がきました。

当初、1896年(明治29年)くらいから書き始める予定が、村上開新堂の村上二郎氏の協力を得て、明治初期からに改められました。さらに著者の池田文痴菴氏の資料をもとに幕末、安土桃山、室町時代まで日本の洋菓子の歴史をさかのぼることになり、「日本洋菓子史」は空前絶後の大著述となりました。「日本洋菓子史」の完成は“次の新しい洋菓子”の時代の始まりでもありました。

1959年から1961年にかけて「岩戸景気」といわれる好況が続きました。電気冷蔵庫や自動車、カラー・テレビが3種の神器としてもてはやされ、1965年(昭和40年)には冷蔵庫の普及率は50%を超え、冷凍冷蔵庫に主流が移りつつありました。

冷蔵ショーケースの普及が洋菓子店の商品構成に画期的な変化をもたらしました。生クリームを使った洋生菓子、ショートケーキやバヴァロワが年間を通して販売され、売り上げは倍増、洋菓子業界は奇跡的な発展をみました。

終章の“現代の洋菓子”として紹介されている商品からも、この頃が洋菓子新時代への転換点だったことが伺われます。プラム・ケーキやアマンド・マカロンのように比較的日持ちのするケーキに混じってバヴァロワが登場しています。

“洋生菓子”、“洋菓子”という呼び方は1940年(昭和15年)の価格統制時代から定着したのだそうです。1960年(昭和35年)代は、洋菓子が、パティスリーやスイーツと呼ばれる時代に移っていくちょうどその時でした。